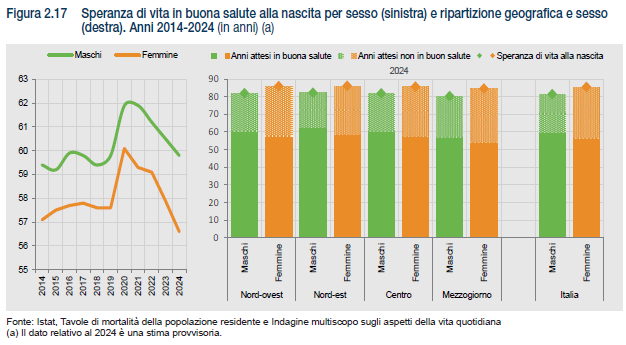

Nel 2024, grazie a una graduale ripresa della speranza di vita alla nascita, dopo la flessione

del periodo pandemico si è raggiunto un nuovo massimo storico dell’aspettativa di vita. A fronte di questi nuovi guadagni di longevità, l’indicatore che stima gli anni attesi di vita in buone condizioni di salute mostra invece una dinamica opposta. La speranza di vita in buona salute – spiega l’ISTAT nel suo rapporto annuale – rappresenta una sintesi efficace delle sfide poste da una società che invecchia: non basta vivere più a lungo, occorre garantire che gli anni guadagnati siano vissuti in autonomia, migliore qualità della vita e partecipazione attiva.

Dopo il picco anomalo registrato nel 2020 per effetto di un aumento della quota di persone che, nel contesto della pandemia, ha valutato con maggiore favore la propria condizione di salute, il numero medio di anni di vita in buona salute alla nascita continua, di recente, a ridursi. In particolare, per gli uomini la speranza di vita in buona salute osservata nel 2024 (59,8 anni) segna il riallineamento a quella del 2019. Per le donne, invece, nel 2024, la stima di 56,6 anni segna il punto di minimo dell’ultimo decennio: in un solo anno si stima, pertanto, che le donne abbiano perso 1,3 anni di vita in buona salute, ampliando il noto divario di genere a loro svantaggio (-3,2 anni).

Nel 2024, si confermano le differenze geografiche che vedono penalizzato il Mezzogiorno, con i livelli più bassi di speranza di vita in buona salute (55,5 anni), rispetto al Centro e al Nord (rispettivamente 58,9 e 59,7 anni). Inoltre, si conferma lo svantaggio di genere a sfavore delle donne in tutte le aree, con livelli di gran lunga superiori nel Mezzogiorno: una donna che nasce nel Mezzogiorno può contare di vivere in buona salute solo fino a 54 anni, meno di due terzi degli anni di vita attesa (63,8 per cento della speranza di vita alla nascita), mentre una donna che nasce nel Nord-est può aspettarsi di vivere in media fino a 58,8 anni in buona salute (68,3 per cento della speranza di vita alla nascita). Per gli uomini le differenze sono meno marcate, ma i residenti nel Mezzogiorno sono comunque caratterizzati da una speranza di vita in buona salute più bassa: 57,1 anni (71,1 per cento degli anni da vivere), rispetto a 62,5 anni per i residenti nel Nord-est (76,0 per cento).

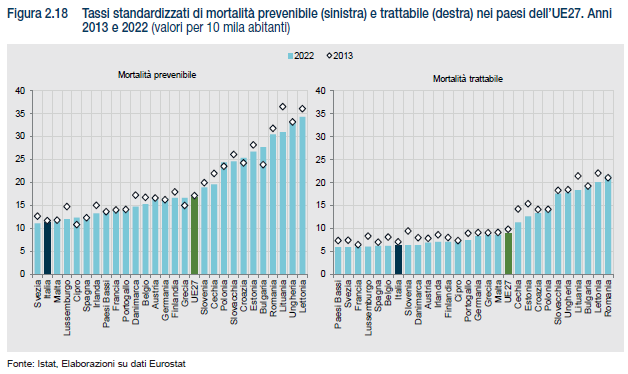

Un altro tema molto interessante trattato dal rapporto riguarda l’analisi della mortalità evitabile, misurata sulla base di indicatori comparabili a livello europeo, che consente di valutare l’efficacia del sistema sanitario e le sue criticità, soprattutto alla luce delle disuguaglianze che persistono tra gruppi sociali, in particolare per livello di istruzione.

La mortalità evitabile si riferisce ai decessi sotto i 75 anni che potrebbero essere ridotti o prevenuti attraverso interventi efficaci di sanità pubblica, prevenzione dei fattori di rischio e adeguata assistenza sanitaria. La mortalità evitabile è costituita da due componenti: la mortalità trattabile, associata alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente, e la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari.

Nel 2022, l’Italia registra un tasso di mortalità evitabile pari a 17,7 decessi ogni 10 mila

abitanti, il secondo valore più basso nell’UE27 dopo la Svezia. Tuttavia, nell’arco dell’ultimo

decennio, si osservano andamenti divergenti tra le due componenti. A causa della

pandemia di Covid-19, che ha messo sotto pressione il sistema sanitario compromettendo,

soprattutto nelle fasi iniziali, la tempestività di diagnosi e di trattamenti, l’Italia ha perso

posizioni in termini di mortalità trattabile.

L’Italia si conferma tra i paesi con le performance migliori in entrambi gli indicatori. Nel

2022, registra il secondo tasso più basso di mortalità prevenibile (11,3 per 10 mila), in linea con il dato del 2013 (11,6 per 10 mila). Tuttavia, per la mortalità trattabile, pure restando al di sotto della media europea, il nostro Paese scende dalla terza alla settima posizione: il tasso passa da 7,1 a 6,3 decessi per 10 mila abitanti, con una riduzione meno accentuata rispetto ai paesi ora in posizioni migliori nella graduatoria (Figura 2.18). Recuperare le posizioni perse richiede un potenziamento degli screening, della diagnosi precoce e delle terapie, evitando così il rischio di ulteriori arretramenti e assicurando un sistema sanitario in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di cura.

La mortalità evitabile è più alta negli uomini (23,2 decessi per 10 mila nel 2022) rispetto alle donne (12,5 per 10 mila); la differenza è più accentuata per la mortalità prevenibile che risulta 2,5 volte più elevata negli uomini (16,4 per 10 mila contro 6,6 per 10 mila nelle donne), mentre per la mortalità trattabile il divario è minore (6,9 per 10 mila uomini e 5,9 per 10 mila donne). Analizzando le differenze territoriali, infine, emerge uno svantaggio nel Sud e nelle Isole, sia per la mortalità prevenibile (12,4 e 13,1 per 10 mila, rispettivamente) sia per quella trattabile (7,5 e 7,2 per 10 mila). L’area con i livelli di mortalità più bassi è invece il Nord-est, con tassi pari rispettivamente a 10,2 e 5,4 per 10 mila per le due componenti.

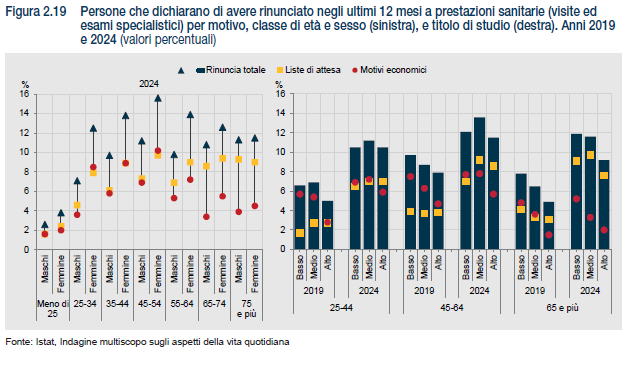

La rinuncia alle prestazioni sanitarie

Il disagio legato all’accesso ai servizi sanitari si manifesta anche nella rinuncia alle cure, spesso dovuta a motivi economici, organizzativi o legati all’offerta. Si tratta di una forma di esclusione che ha un impatto diretto sulla salute individuale e collettiva.

Nel 2024, circa una persona su dieci (9,9 per cento) ha riferito di avere rinunciato negli ultimi 12 mesi a visite o esami specialistici, principalmente a causa delle lunghe liste di attesa (6,8 per cento della popolazione) e per la difficoltà di pagare le prestazioni sanitarie (5,3 per cento). La rinuncia alle prestazioni sanitarie è in crescita sia rispetto al 2023 (7,5 per cento), sia rispetto al periodo pre-pandemico (6,3 per cento nel 2019), soprattutto per l’aggravarsi delle difficoltà di prenotazione. Nel dettaglio, la quota di persone che rinunciano per le lunghe liste di attesa è cresciuta di 4,0 punti percentuali rispetto al 2019 e di 2,3 punti rispetto al 2023.

Anche le motivazioni economiche sono aumentate rispetto all’anno precedente (+1,1 punti

percentuali), in un contesto in cui cresce anche il ricorso al privato per visite ed esami specialistici: il 23,9 per cento delle persone nel 2024 ha sostenuto l’intero costo dell’ultima prestazione specialistica (senza rimborsi da assicurazioni), contro il 19,9 per cento del 2023. La rinuncia a prestazioni sanitarie è più frequente tra le donne (11,4 per cento) rispetto agli uomini (8,3 per cento), con il divario massimo nella classe di età 25-34 anni (12,5 per cento per le giovani contro 7,1 per cento dei coetanei). La differenza si riduce tra i 65 e i 74 anni e si annulla dai 75 anni. La rinuncia è più elevata per le persone adulte con età compresa tra 45 e 54 anni (13,4 per cento) e in particolare per le donne (15,6 per cento contro l’11,2 per cento degli uomini). In questa classe di età, motivi economici e liste di attesa pesano quasi in eguale misura, mentre dai 55 anni in poi prevalgono le difficoltà legate alle lunghe liste di attesa.

Nel 2024, il problema della rinuncia alle prestazioni sanitarie ha interessato il 9,2 per cento dei residenti nel Nord, il 10,7 per cento nel Centro e il 10,3 per cento nel Mezzogiorno. Rispetto al 2019, si osserva una riduzione del divario territoriale, determinata da un peggioramento soprattutto nelle regioni settentrionali: nel 2019, la quota era del 5,1 per cento nel Nord e del 7,5 per cento nel Mezzogiorno. Pure in un contesto di minore variabilità, persistono differenze territoriali nella motivazione alla base della rinuncia: nel Centro-nord sono riconducibili principalmente ai problemi delle lunghe liste di attesa (7,3 per cento al Centro e 6,9 per cento al Nord); nel Mezzogiorno, invece, pesano in eguale misura i problemi economici e le lunghe liste di attesa (6,3 per cento dei residenti).

Per quanto riguarda il titolo di studio, nel 2024, le persone con un alto livello di istruzione

continuano a rinunciare meno frequentemente a visite ed esami specialistici rispetto a chi

possiede un titolo basso. Le differenze risultano particolarmente accentuate quando la rinuncia dipende da motivi economici, con un divario che tende ad aumentare con l’età. In particolare, nel 2024, tra gli adulti ha rinunciato alle cure per motivi economici il 5,7 per cento delle persone più istruite contro il 7,7 per cento delle persone meno istruite. La

differenza si amplia raggiungendo 3,2 punti per gli individui di 65 anni e più (da 5,2 per cento a 2,0 per cento). Se il motivo della rinuncia è legato alle lunghe liste di attesa, invece, il divario per livello di istruzione riguarda solo gli anziani.