Con l’aumento della longevità, la soglia di 65 anni nel considerare una persona “anziana” è divenuta più anacronistica. Grazie al miglioramento delle condizioni di vita, alla diffusione di stili di vita più salutari, ai progressi ottenuti in campo medico e sanitario le persone che oggi hanno 65 anni possono contare ancora su numerosi anni in condizioni di relativa buona salute, attività e partecipazione sociale, mentre la fase di decadimento fisico e cognitivo si sposta sempre più avanti. Nel suo Rapporto annuale, l’ISTAT dedica un approfondimento ai cosiddetti “nuovi anziani“.

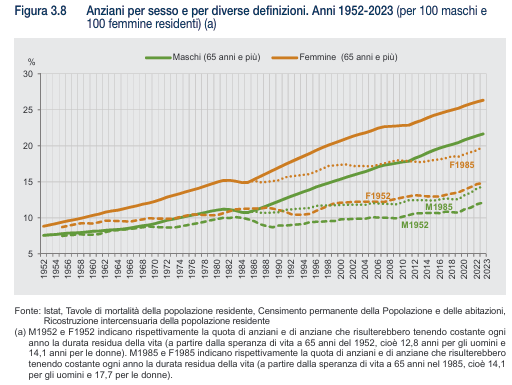

La speranza di vita a 65 anni nel 1952 era di 12,8 anni per gli uomini e di 14,1 anni per le donne. Definendo, quindi, anziana la popolazione che ha una aspettativa di vita residua pari a questi valori per tutti gli anni successivi fino al 2023, gli anziani diventerebbero gli uomini a partire da un’età di circa 74 anni e le donne dai 75 anni in su. Di conseguenza, mentre nel 2023 la quota di persone di 65 anni e più sul totale della popolazione è del 21,6 per cento per gli uomini e del 26,3 per le donne, con la nuova soglia le percentuali di persone considerate anziane sarebbero quasi dimezzate (11,4 e 14,2 per cento rispettivamente).

L’incremento della percentuale di anziani sul totale della popolazione, con una soglia statica (65 e più anni), nell’arco degli anni considerati, 1952-2023, è pari a quasi il 200 per cento per le donne (nel 1952 la percentuale di anziane sul totale della popolazione era l’8,8 per cento), mentre se si assumesse la soglia dinamica della vita residua lo stesso incremento sarebbe solo del 60 per cento circa. Assumendo come soglia la speranza di vita a 65 anni del 1985 (14,1 anni per gli uomini e 17,7 anni per le donne), la quota di anziani sul totale della popolazione nel 2023 risulterebbe pari a 13,6 per cento per gli uomini e 20,1 per cento per le donne.

Queste considerazioni inducono a guardare in una prospettiva diversa l’impatto dell’invecchiamento demografico sulla sostenibilità economica e sui sistemi di welfare, in considerazione delle mutate caratteristiche di una popolazione che almeno fino all’età di 75 anni è sempre più in buona salute, attiva e produttiva. Tuttavia, l’aumento della speranza di vita in buona salute non è della stessa entità dei guadagni conseguiti in termini di anni complessivi di vita residua.

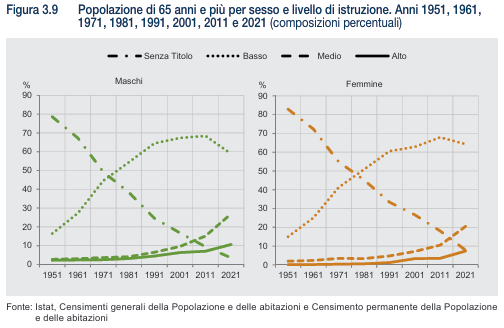

Tra le caratteristiche che rendono qualitativamente molto diverse le nuove generazioni di anziani c’è il livello di istruzione.

Mentre nel 1951 oltre otto anziani su dieci erano privi di titolo di studio, nel 2021, questa quota si è drasticamente ridotta al 5,9 per cento, con una differenza ancora marcata tra uomini (3,5 per cento) e donne (7,8 per cento). La maggioranza delle persone con 65 anni e più ha oggi la licenza media (circa 62 per cento), in netto aumento rispetto al 15,7 per cento del 1951.

L’istruzione superiore – oltre la licenza media – ha iniziato a diffondersi in modo più ampio dagli anni Novanta del secolo scorso, fino a raggiungere il 23,3 per cento nel 2021, con livelli più elevati tra gli uomini (26,9 per cento) rispetto alle donne (20,5 per cento); solo dieci anni prima, nel 2011, era al 12,5 per cento. Anche i titoli di studio più alti, inizialmente marginali, hanno registrato un progresso costante: dall’1,1 per cento nel 1951 all’8,8 per cento nel 2021. Tra gli uomini, si è passati dal 2,2 al 10,6 per cento; tra le donne, dallo 0,1 al 7,4 per cento.

Le nuove generazioni di ultrasessantacinquenni stanno entrando in questa fase della vita con un livello di istruzione significativamente più elevato, frutto sia dell’estensione dell’obbligo scolastico introdotto dalle riforme degli anni Sessanta sia dei cambiamenti economici e culturali che ne hanno sostenuto l’applicazione. Un primo effetto di questa trasformazione si osserva nella classe di età 65-74 anni, che nel 2021 includeva per la prima volta le generazioni nate dopo l’introduzione della scuola media unica. Rispetto al 2011, la quota di persone senza titolo di studio in questa classe di età è passata dall’8,2 al 2,9 per cento, con un calo più marcato tra le donne. Nello stesso periodo si riduce sensibilmente la percentuale di persone con titolo di studio basso (dal 69,6 al 55,1 per cento), mentre aumenta quella con istruzione media (dal 15,9 al 30,4 per cento). Anche i titoli di studio più elevati registrano una crescita, passando dal 6,2 all’11,7 per cento, con un incremento più accentuato tra le donne.

L’ingresso nella terza età di generazioni sempre più istruite, dunque, sta profondamente cambiando il profilo culturale della popolazione anziana, con implicazioni rilevanti anche per il loro ruolo sociale, economico e civico.

Aspetti della qualità della vita degli anziani

La maggior parte delle persone con 65 anni e più vive nelle città e, in assenza di ricovero per problemi di non autosufficienza, continua a invecchiare rimanendo al proprio domicilio.

Con l’avanzare dell’età, le reti relazionali tendono a restringersi: il pensionamento, la perdita di persone care, il peggioramento delle condizioni di salute o economiche possono ridurre le occasioni di socialità. Eppure, proprio in questa fase della vita, potere contare su legami familiari, amicali e di vicinato rappresenta una risorsa essenziale per il benessere.

Nel 2023, in Italia, il 94,2 per cento degli anziani dichiara di avere almeno una persona – parente, amico o vicino – su cui fare affidamento. Una quota simile a quella dei più giovani, che testimonia la resilienza delle reti sociali anche in età avanzata.

Le differenze tra territori sono contenute, a dimostrare che le reti sociali hanno una buona tenuta. Nei grandi comuni, gli anziani risultano leggermente meno connessi: la percentuale di chi ha una rete di supporto scende al 93,1 per cento. Nei piccoli comuni della stessa provincia, invece, le reti sociali si mantengono più solide, grazie a relazioni di vicinato più durature e a un maggiore senso di comunità.

I legami familiari restano il principale punto di riferimento: quasi nove anziani su dieci (88,7 per cento) affermano di potere contare su parenti non conviventi. Anche in questo caso, però, i valori sono più bassi nei comuni capoluogo, mentre risultano più alti nei centri minori, dove le relazioni familiari sono più stabili e accessibili.

Le relazioni di vicinato rappresentano un secondo pilastro di supporto, soprattutto per chi vive solo. A livello nazionale, circa il 68 per cento degli anziani riferisce di avere vicini di casa su cui potere contare. Anche qui emergono differenze territoriali: nei grandi comuni la quota si ferma al 63,9 per cento, mentre nei piccoli centri raggiunge valori più alti, come nel caso di Reggio di Calabria (72,9 per cento).

Infine, le relazioni amicali, sebbene meno diffuse tra gli anziani rispetto ai più giovani, rappresentano una componente significativa della rete sociale. Nel 2023, il 63,8 per cento delle persone di 65 anni e più dichiara di potere contare su amici, una percentuale che scende nei grandi comuni (60,8 per cento) e risente della perdita progressiva di rapporti nel corso del tempo. Le differenze tra territori sono più accentuate tra gli anziani: nei comuni capoluogo, le reti amicali variano dal 71,5 per cento di Reggio di Calabria al 54 per cento di Bari, mentre nei comuni minori raggiungono punte più alte.

Nel complesso, la rete relazionale degli anziani rimane una risorsa forte, ma più a rischio di fragilità nelle aree urbane. Proprio per rispondere in modo adeguato a queste esigenze, l’OMS ha lanciato il programma delle città a misura di anziano dal 2006.

Gli aspetti sui quali è necessario lavorare sono: la partecipazione sociale, il rispetto e inclusione sociale, la comunicazione e informazione, il supporto da parte della comunità e servizi sanitari, l’accesso ai trasporti pubblici, la sicurezza e la vivibilità degli spazi comuni.

La percezione della sicurezza è un indicatore importante del benessere quotidiano, soprattutto per le persone anziane. Eppure, nel 2023, meno della metà delle persone di 65 anni e più si sente sicura a camminare da sola al buio nella propria zona di residenza. Un dato decisamente più basso rispetto ai più giovani, tra i quali la percezione di sicurezza è molto più diffusa.

Le differenze territoriali sono marcate: nei grandi comuni solo poco più di un anziano su tre si sente sicuro, contro quasi uno su due nel resto del Paese. Le aree urbane più estese si confermano contesti più vulnerabili per chi invecchia. A Milano e Roma, ad esempio, solo tre anziani su dieci dichiarano di sentirsi sicuri, mentre nei comuni più piccoli delle stesse province i livelli salgono sensibilmente. Un’eccezione positiva è Ravenna, dove oltre la metà degli anziani dichiara un buon livello di sicurezza percepita. Il divario di genere è molto evidente: le donne anziane si sentono meno sicure degli uomini, con un distacco di oltre venti punti percentuali sia nei grandi comuni sia nei centri minori.

Un ulteriore indicatore di benessere soggettivo che mostra importanti differenze a seconda del territorio e del contesto in cui si vive è la soddisfazione per la vita nel complesso. Nel 2023, poco più della metà degli anziani si dichiara molto soddisfatta della propria vita (il 53,3 per cento per i 14-64enni). La soddisfazione tende a diminuire con l’età, per ragioni connesse alla generale riduzione del benessere nelle età avanzate della vita, ma anche in questo caso le caratteristiche del luogo in cui si vive fanno la differenza. Nell’insieme dei grandi comuni, la soddisfazione per la vita è più bassa per entrambe le classi di età considerate. Tra gli anziani la quota di chi si dichiara molto soddisfatto scende al 48,1 per cento, rispetto al 51,6 per cento della media nazionale. Le differenze territoriali a parità di età sono molto marcate quando si considerano i grandi comuni, e laddove la quota di molto soddisfatti per la vita è minore, lo è ancora di più per gli anziani. I comuni capoluogo di Trieste e Verona si distinguono per le percentuali più alte di soddisfatti per la vita, sempre sopra il 55 per cento, mentre nel Mezzogiorno si registrano i livelli più bassi, con meno del 40 per cento. Le quote più basse di soddisfazione per la vita si riscontrano nel capoluogo di Napoli sia per 14-64enni, sia, soprattutto, per gli anziani (rispettivamente 35,3 e 34,0 per cento). Le differenze di genere restano ampie: tra le anziane, meno della metà si dichiara molto soddisfatta, contro oltre il 55 per cento degli uomini; nei grandi centri urbani il divario è anche più accentuato.